Armando Aste: testa tra le nuvole e piedi per terra

‘Grazie, grazie montagne!’

Lanciò verso l’orizzonte questa pura e viscerale esclamazione Armando Aste, il 9 febbraio 1963: aveva appena messo piede sulla sommità della Torre Sud del massiccio del Paine, in Patagonia. Non c’era altro da dire, nient’altro che potesse sintetizzare meglio di quelle tre parole il suo legame indissolubile con la scalata, da lui considerata un sacro compromesso tra l’ascensione fisica e l’ascesi spirituale.

È proprio il vincolo tra celeste e terreno a caratterizzare la carriera e il credo esistenziale del roveretano Armando Aste, eccelso scalatore, attivo tra il 1947, anno dei suoi esordi dolomitici, e il 1985, quando decide di abbandonare le proprie egoistiche aspirazioni e dedicarsi anima e corpo al fratello Antonio, affetto da una malattia neurologica. L’episodio d’esordio di questo racconto non è scelto per caso, permette anzi di cristallizzare in pochi e intensi attimi questa ossimorica coesistenza tra cielo e terra, tra certezze e aspirazioni: si tratta del culmine della prima spedizione in Patagonia, sulle Ande cilene. L’origine del toponimo ‘Paine’, attribuito al massiccio andino, è da far risalire alla lingua identitaria dei Tehuelche, uno dei popoli nativi della Patagonia, ovvero il Mapudungun. Più precisamente, deriva dal verbo ‘painen’, traducibile approssimativamente come ‘colorarsi di azzurro’: tale denominazione rimanda alla tendenza della catena montuosa in questione ad assumere tonalità cerulee in presenza di una determinata inclinazione dei raggi solari.

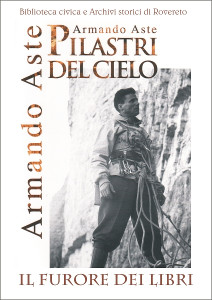

La contiguità cielo-montagna si legge anche nei titoli di alcune delle opere autobiografiche di Aste: Pilastri del Cielo (1975) e Nella luce dei monti (2015) riflettono quel mescolarsi di colori e sfumature, quell’improbabile vicinanza tra etereo e calpestabile. L’autore stesso fa più volte riferimento all’utopia di un mondo in cui gli scalatori possiedono le ali e possono librarsi in aria senza il peso dell’atmosfera a gravare sulle loro schiene. Ed è precisamente in virtù di quel sogno e per onorare quell’utopia che Armando Aste riduce al minimo le attrezzature: una corda, qualche chiodo e le nude mani. Tanto basta per fare di lui uno scalatore poliedrico, audace, virtuoso ed eccellente sia fisicamente che tecnicamente. Capace di grandi intuizioni, sapeva leggere la parete e intuire l’itinerario da seguire. Seppur nella spericolatezza, era ben conscio dei suoi limiti e dotato di senso della misura: pertanto, conferiva enorme riconoscenza ai predecessori, asserendo che i suoi contemporanei, lui compreso, non erano altro che giovani ‘sulle spalle dei giganti’.

Lo stesso coraggio che lo portava a scalare le vette più impervie, a sfidare i venti gelidi della Patagonia e le nevi pungenti delle Dolomiti, lo ha spinto a porre fine alla sua insigne carriera nel momento del bisogno. Quel grido di aiuto proveniva dal caro fratello Antonio, colpito da una malattia invalidante nel 1985 e costretto a letto, accudito dalle amorevoli cure di Armando, che a riguardo era solito ripetere il seguente aforisma: ‘il Padre Eterno, quando sarà il momento, non mi chiederà quante scalate ho inanellato, ma se ho amato veramente i più bisognosi’.

L’umiltà di Armando Aste non traspare soltanto dalle sue scelte di vita: lui stesso infatti si riteneva, con grande modestia, ‘soltanto un pover’uomo’, ed era molto legato alla lapidaria definizione data da Lionel Terray ai colleghi alpinisti, da lui considerati ‘conquistatori dell’inutile’. Aste l’aveva ben chiaro: l’alpinismo era semmai complementare a tutte le altre sfere della sua esistenza, veniva in coda, dopo la famiglia, gli amici, il lavoro. Lavorò infatti per moltissimi anni come operaio alla Manifattura Tabacchi, per poi venire promosso a fuochista e infine capo operaio della centrale termica.

Giuseppe Cosio